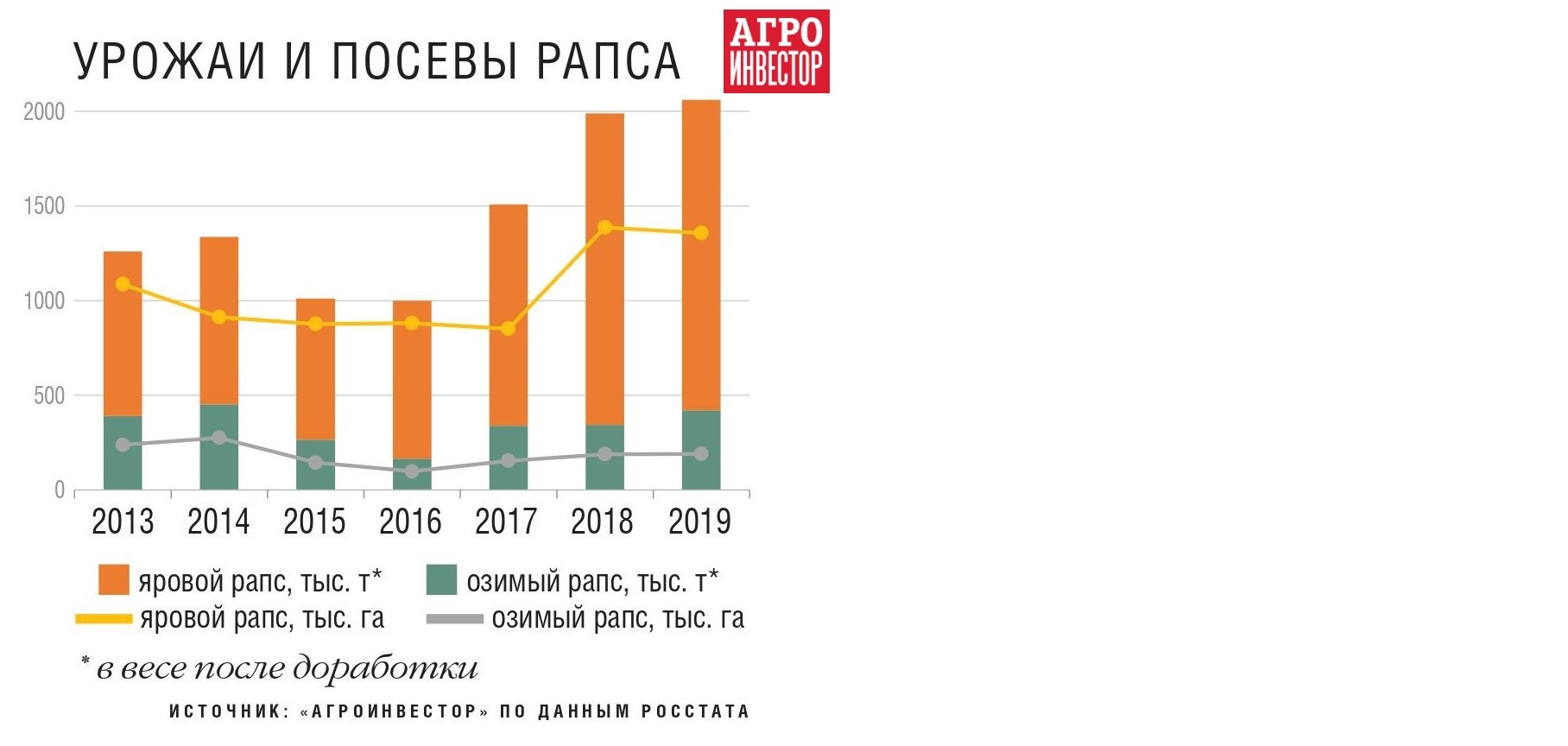

В зависимости от сроков сева по площадям рапса под урожай этого года отмечалась разнонаправленная динамика. По данным ИКАР, посевы ярового сократились до 1,19 млн га с 1,37 млн га в 2019-м, а озимого — выросли до 300 тыс. га со 190 тыс. га соответственно. Основная прибавка по озимому рапсу отмечена на юге, в центральной полосе и Северо-Западной зоне, уточняет Семикин.

Семена озимого рапса пользуются ажиотажным спросом в текущем сезоне, дополняет гендиректор ассоциации «РАСРАПС» Сергей Тучин. Ареал его возделывания за последние несколько лет значительно расширился, и аграрии стали получать достаточно высокие урожаи. По словам эксперта, этому способствовали мягкие зимы и совершенствование технологий. Например, в 2020 году Московская область получила рекордную урожайность в стране — до 50 ц/га на интенсивных гибридах, аналогичная картина в Тульской области, приводит примеры он. «Сбор озимого рапса стартует раньше, чем ярового, минимум на месяц, и это первая агрокультура в севообороте, которую убирают, — отмечает Тучин. — Более ранняя уборка позволяет быстро получать первые деньги, при том что рапс — одна из самых прибыльных агрокультур». Главным же ограничивающим фактором для расширения посевов озимого рапса, по его мнению, являются жесткие агроклиматические условия. «Так, Ростовская область планировала в этом году посеять 40-45 тыс. га озимого рапса, но пока погода не позволяет: слишком жарко и сухо, а сроки уходят», — рассказывал эксперт в начале сентября. С такой же проблемой столкнулись и хозяйства Краснодарского края.

Доля России в мировом валовом сборе рапса составляет 3%, напоминает директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» Михаил Хохлов. Потенциал для увеличения урожая внутри страны достаточно высокий, и для этого имеются все предпосылки. «Если каких-нибудь 7-8 лет назад в ЦФО озимый рапс даже в расчет не брали, то сейчас из-за климатических изменений и создания более морозостойких гибридов в Госсортреестр по Центрально-Черноземному региону включено уже более десятка озимых сортов и гибридов, — знает он. — Правда, широкого распространения в центральных регионах озимый рапс пока не получил из-за имеющихся рисков вымерзания посевов».

Урожайность рапса в 2020 году оказалась неожиданно высокой, отмечает Семикин. По информации Минсельхоза, на середину сентября агрокультура была обмолочена с 864,1 тыс. га, или 57,9% к посевной площади, намолочено 1,7 млн т при средней урожайности 20,2 ц/га. Итоговый валовый сбор рапса может достигнуть 2,25 млн т (в 2019-м — 2,06 млн т), прогнозировал эксперт ИКАР в начале сентября.

Владимир Петриченко тогда же оценивал возможный объем урожая выше — 2,4 млн т. «Главной интригой остаются показатели уборки ярового рапса в Сибири, — акцентировал внимание он. — Несмотря на множество тревожных сообщений о засухе, текущая урожайность рапса там на начало сентября была в 1,5 раза выше, чем в то же время в прошлом году». Интересным фактом станет то, что впервые ЦФО обойдет Сибирь по валовому сбору: посевные площади в центральных регионах меньше, но урожайность значительно выше, чем в СФО — 26 ц/га против 15,5 ц/га соответственно.

Сергей Тучин придерживается более осторожного прогноза — 2-2,2 млн т рапса в целом. «Действительно, в некоторых регионах сборы высокие, например, в Калининградской области — 147 тыс. т, но в ряде районов показатели могут быть ниже из-за засухи, например, в Сибири из-за жары яровой рапс начали убирать на две недели раньше, что может отразиться на количестве и качестве урожая, — поясняет он. — Поэтому о рекордных урожая где-то, кроме ЦФО и Северо-Западной зоны, говорить в этом году сложно».

Хохлов полагает, что снижение валового сбора не будет существенным и новый урожай 2020 года по объемам и качеству будет вторым после рекордного сбора-2019.

ГМО никто не заметил

Многих сельхозпроизводителей и переработчиков волнует вопрос, как отразится на рынке разрешение на импорт ГМО-сои и ГМО-шрота без госрегистрации. Упрощенный порядок начал действовать в середине апреля по решению правительства. Такая мера была призвана поддержать российских животноводов в условиях растущих цен на сою. Однако, несмотря на принятое решение, рынок пока не заметил существенных изменений. По словам Вадима Семикина из ИКАР, фактически новый порядок не работает: «Никто не понимает механизма получения допуска». Так или иначе, эксперт считает, что импорт ГМО-линий не должен повлиять на рынок, так как животноводы привыкли к шроту, который производится из обычной сои, и вряд ли пойдут на изменения, разве что только если ГМО-шрот будет выгоден по цене, но «это не факт».

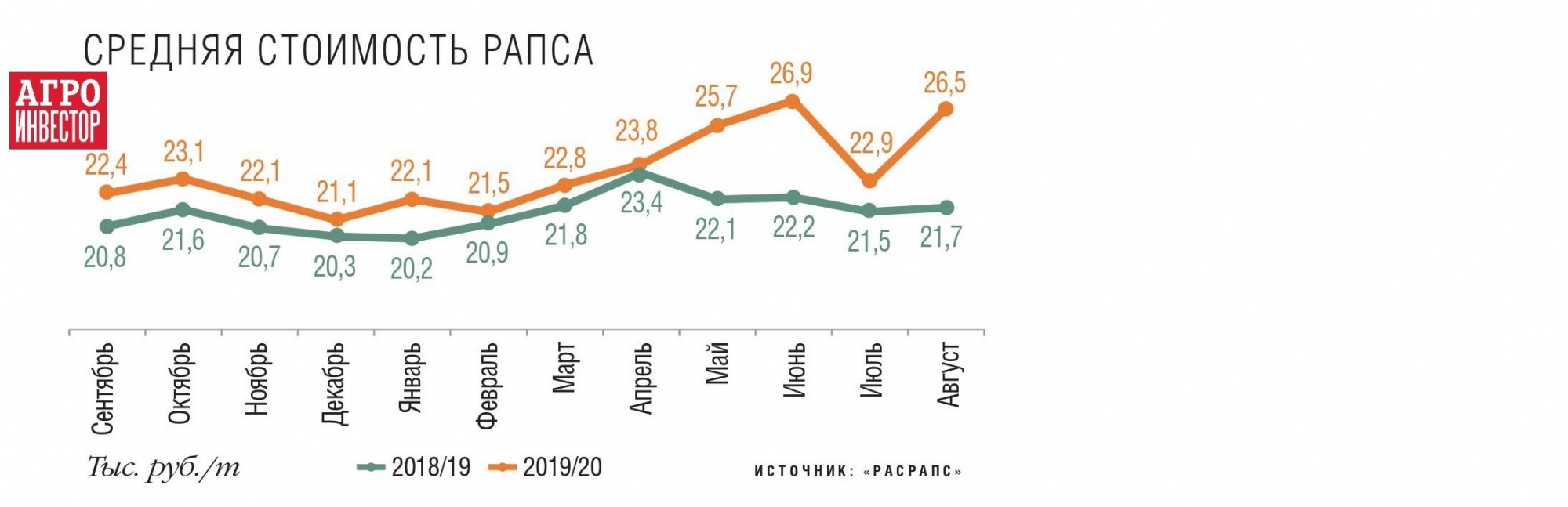

Старт сезона-2020/21 ознаменовался для рапса максимальным ростом цен относительно прошлого года в сравнении с другими масличными культурами. «Главный игрок рынка рапса и его основной потребитель Евросоюз поднимает цены по причине прогнозируемого снижения урожая, что отражается и на российской конъюнктуре», — комментирует Владимир Петриченко. В прошлом году в Европе было сильное сокращение производства рапса из-за плохой погоды, в 2020-м урожай может быть еще меньше, подтверждает Семикин. Из-за дефицита сырья мировые цены в начале сентября были выше, чем в прошлом году, на 10%, а внутренние — на 25%. Тогда переработчики ЦФО закупали рапс по 32 тыс. руб./т.

Стимулирует подъем цен и расширение мощностей по переработке рапса. В частности, в этом году возобновит производство с увеличением объемов до 1,2 тыс. т/сутки завод «Либойл» (проект «Зероса» в партнерстве с «Эфко») в Липецкой области. В Орловской области ожидается запуск предприятия «Мираторга». «Закупочные цены на рапсовое масло в России доходят до 70 тыс. руб./т, экспортировать его выгодно, и переработчики достаточно активны», — поясняет Семикин. Производство рапсового масла в сезоне-2019/20 он оценивает в 600 тыс. т, в 2020/21 сельхозгоду его выработка может увеличиться до 700 тыс. т.

По информации ИКАР, мировая цена на рапсовое масло на конец первой декады сентября составляла $950/т (FOB Rotterdam, +10% к аналогичной дате 2019-го). «Это рекорд цены для старта сезона», — акцентировал внимание эксперт. Стоимость рапсового масла внутри страны составляла тогда же 70 тыс. руб./т, и такой высокий уровень может сохраняться в течение всей осени, не исключал он.

Несмотря на прогнозируемый неплохой объем производства семян рапса, переработчики настроены скептично. ГК «Благо» даже готовится к дефициту сырья. Компания традиционно закупала рапс в Сибири, но теперь вынуждена завозить его и из других регионов, в том числе удаленных, например из Забайкальского края. По словам исполнительного директора группы Сергея Бахонкина, это «крайне негативно отражается на экономике». В сезоне-2020/21 холдинг надеется по крайней мере повторить объемы переработки предыдущего года с аналогичной рентабельностью, но шансы малы, признает топ-менеджер: в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах урожай прогнозируется ниже, чем в прошлом году, из-за сокращения площадей и не самого хорошего состояния посевов в ряде районов. «Пока мы готовимся к тому, что заводы не будут обеспечены в полной мере, — констатирует он. — Мы активно информируем региональные минсельхозы о складывающейся ситуации и о том, что отсутствие достаточного объема масличных культур в СФО не только не даст реализовать программу по экспорту продукции АПК, но и оттолкнет потенциальные инвестиционные потоки».

Племзавод «Комсомолец» (Забайкальский край) увеличил посевы рапса до 21,5 тыс. га (годом ранее — 18 тыс. га). «Погода достаточно благоприятная, было много дождей, урожайность получаем выше, чем в прошлом году, — 15-22 ц/га», — рассказывал председатель совета директоров компании Валерий Нагель в начале сентября. Урожай рапса производителя уже законтрактован Китаем по 32 тыс. руб./т без НДС, что на 5 тыс. руб./т больше цены реализации годом ранее. Но затраты на выращивание данной агрокультуры в текущем году тоже выше: подорожали СЗР и дизтопливо, выросли зарплаты.

Заместитель главы КФХ из Курской области Игорь Захаров рассказал, что площади рапса в его хозяйстве составили в этом году 630 га, что больше, чем в 2019-м. Урожайность озимого получилась в районе 38 ц/га, ярового — 27 ц/га, годом ранее результаты были на уровне 34 ц/га и 25 ц/га. К середине сентября компания успела отсеять озимый рапс и под урожай 2021 года — около 500 га. С ним работать сложнее и есть риск, что посевы не перезимуют, но в этом случае весной рапс можно будет пересеять, говорит фермер.

Свой урожай хозяйство продает «Эфко» и «Содружеству». Обычно рапс реализуется сразу после сбора, так как в процессе хранения он может испортиться. В этом году озимый рапс хозяйство продало по 29 тыс. руб./т, яровой — по 31 тыс. руб./т (цены с НДС). «Это больше, чем мы рассчитывали, — признается Захаров. — Раньше максимальная цена была не выше 24 тыс. руб./т».

Прогноз ИКАР по экспорту рапсового масла в сезоне-2019/20 составляет 670 тыс. т. Из них вывоз из России — 550 тыс. т, остальное — реэкспорт из Беларуси. В 2020/21 сельхозгоду благодаря ожидаемому росту производства объем отгрузок может увеличиться до 750 тыс. т масла, считает Семикин.

В отличие от экспорта рапсового масла, вывоз семян в завершившемся сезоне сократился. По оценке Минсельхоза, за рубеж поставлено 369 тыс. т, что на 28,3% меньше, чем годом ранее. ИКАР оценивает объемы экспорта в 425 тыс. т (в 2018/19-м — 560 тыс. т). В наступившем сельхозгоду поставки семян могут снизиться до 350-400 тыс. т при условии, что правила работы на рынке не изменятся, добавляет эксперт.

А подобный вариант развития событий вполне возможен. В августе Масложировой союз России направил в Минсельхоз предложение запретить экспорт подсолнечника и рапса за пределы ЕАЭС на четыре года либо ввести квоты. Такая мера способствовала бы обеспечению переработчиков сырьем, считает организация. В начале сентября ведомство еще не приняло по этому вопросу никакого решения.

Председатель совета директоров «Центр Соя» (компания перерабатывает семена сои, рапса, подсолнечника в Краснодарском крае) Евгений Кабанов считает, что ограничение экспорта рапса окажет стимулирующее воздействие на масложировую отрасль. Однако более эффективным методом он называет регулирование с помощью пошлины.

С необходимостью таможенного регулирования согласен Сергей Бахонкин. «Задача государства заключается не во вмешательстве в рынок, а в оценке и проработке максимально выгодного для всех сторон сценария действий, — комментирует он. — Сейчас все переработчики рапса испытывают дефицит сырья. Чтобы развитие АПК не заморозилось на уровне сырьевого поставщика, и нужны меры со стороны государства. Если их не предпринять, в долгосрочной перспективе это приведет к снижению доходности и у сельхозпроизводителей, так как исчезнут те локальные переработчики, которые сейчас создают конкуренцию и рыночный уровень цен на сырье».

По мнению топ-менеджера, целесообразнее поставлять за рубеж именно продукцию высокого передела. Поэтому компания активно развивает это направление, делая ставку на Китай. Рапсовое масло «Благо» выпускает на своих Барнаульском и Омском маслоэкстракционных заводах. В 2019/20 сельхозгоду в КНР группа отгрузила 26,75 тыс. т рапсового масла, еще 5 тыс. т было продано в Швейцарию.

За повышение пошлины высказывается и Хохлов. «История показывает, что в те периоды, когда в России действовали пошлины на вывоз масличных, объем их производства увеличивался, — аргументирует он. — Конкуренция между переработчиками внутри страны позволяет поддерживать высокие цены на сырье, делая масличные самыми доходными культурами в растениеводстве». В сезоне-2019/20 «Эфко» переработала 820 тыс. т рапса и сои, выпустив из них порядка 200 тыс. т масла и 575 тыс. т шротов.

Против закрытия экспорта семян рапса выступают аграрии. По словам Владимира Нагеля, сельхозпроизводители Забайкальского края направили много писем в Минсельхоз, в которых выразили негативную реакцию на инициативу Масложирового союза. «Запрет на вывоз рапса — перекачка денег от сельхозпроизводителей переработчикам, так делать нельзя, нужно искать золотую середину, — говорит он. — Наш регион находится далеко от главных рынков, переработка здесь неразвита, и основной покупатель — Китай. Ближайшие маслозаводы в Иркутске, но они покупают сою и рапс по 18 тыс. руб./т, тогда как в КНР мы продаем в 1,7 раза дороже». «Комсомолец» постоянно увеличивает экспорт рапса. Инвестируя в расширение производства агрокультуры, компания взяла многомиллионные кредиты. Поэтому если запрет будет одобрен, то предприятие может просто разориться, опасается Нагель.

Вадим Семикин согласен с тем, что полное закрытие экспорта — это радикальная мера. Вместе с тем он выразил сомнение, что она будет принята в начале сезона. Более вероятно, по его мнению, повышение пошлины на вывоз до 20% с февраля. Сам же факт обсуждения предложения об ограничении вывоза не может повлиять на сокращение посевов рапса, уверен он. «Дальнейшему увеличению площадей рапса в России будут способствовать не запреты или ограничения, а поддержка производителей в виде федеральной субсидии на стимулирование производства экспортно-ориентированных масличных культур», — предлагает Сергей Тучин.

Как застраховаться от снижения сбора сои

Повышение урожайности сои — вопрос многогранный, и ответ на него зависит от огромного числа факторов, в том числе абиотических, которые пока слабо управляются человеком. «Из числа оставшихся, на которые производители сои непосредственно могут повлиять, наиболее существенным является эффективный менеджмент сорной растительности в посевах культуры, то есть правильное выстраивание системы защиты сои от сорняков, в первую очередь двудольных», — отмечает технический эксперт компании «Сингента» Андрей Браилко. Недобор урожая на высоком фоне засорения доходит до 50%, и именно здесь скрыт серьезный резерв повышения продуктивности данной агрокультуры, обращает внимание он.

Гербакритический период у сои приходится на интервал фаз V1-V3 (первый — третий тройчатый лист), то есть для нейтрализации воздействия сорных растений на продуктивность культуры в указанные фазы в посевах не должно быть сорняков. Достичь этого можно, например, применением гербицидов в ранний послевсходовый период (всходы — примордиальные листья), что не лишено определенных рисков, связанных с особенностями роста и развития сои в эти фазы. Так как корневая система культуры до фазы V1 (первый тройчатый лист) слабо развита, питание растения происходит частично за счет запасных веществ семени, частично — за счет формирующейся корневой системы. Любой стресс (в том числе гербицидный) в этот период тормозит темпы роста и развития надземной части сои, ее корневой системы, негативно сказывается на формировании клубеньков, предупреждает специалист. «Указанные причины не только вызывают снижение продуктивности, но в определенных стрессовых условиях приводят к гибели молодых растений, — говорит он. — Например, потеря или сильные повреждения (в том числе ожоги, вызванные гербицидами) только примордиальных листьев приводят к недобору до 10-12% урожая».

Если же обработку повсходовыми гербицидами провести в поздние фазы роста и развития сои V1-V2 (первый — второй тройчатый листья), часть сорняков перерастет и будет конкурировать с культурой за факторы жизни как раз в гербакритический период. Плюс для их контроля потребуются нормы гербицидов, близкие к максимально зарегистрированным. «Налицо двойной стресс для сои: сорняки-конкуренты и высокие нормы гербицидов», — делает вывод Браилко. Оптимальным, на взгляд эксперта, решением будет использование схемы с последовательным внесением довсходовых гербицидов (до или после посева культуры) с последующим более поздним внесением гербицидов по вегетирующей сое. Подобный подход позволяет сое избежать конкуренции со стороны сорняков в течение всего вегетационного периода, а также минимизировать стресс от внесения повсходовых гербицидов, что создает предпосылки для максимальной реализации потенциала продуктивности.

При севе сои в условиях холодной весны существует высокий риск получить неравномерные всходы, что также приведет к снижению потенциала будущего урожая, добавляет технический эксперт «Сингенты» Дмитрий Огиенко. «Поэтому на начальных этапах роста и развития сое нужны быстрый старт и мощное развитие. Для этого необходима безопасная и эффективная защита семян, которая обеспечит получение ровных и здоровых всходов без угнетения, — рекомендует он. — Также обработка позволяет защитить корневую систему от почвенной инфекции во время прорастания и на ранних этапах после появления всходов».

Кроме того, прошедшие два сезона показали, что такие распространенные вредители, как ростковая муха и проволочник, могут отнимать до 70% урожая, полностью уничтожая сою на этапе всходов. Поэтому при выращивании агрокультуры необходимо помнить о соответствующей защите. «Дождливая погода летом также является серьезным вызовом при производстве сои, — обращает внимание Огиенко. — В подобных условиях сорняки способны давать несколько генераций за сезон, их вредоносность серьезно возрастает, усложняется уборка, возрастают потери. Но ситуация небезнадежна, и при правильном подходе к агротехнике агрокультуры данные сложности решаемы».

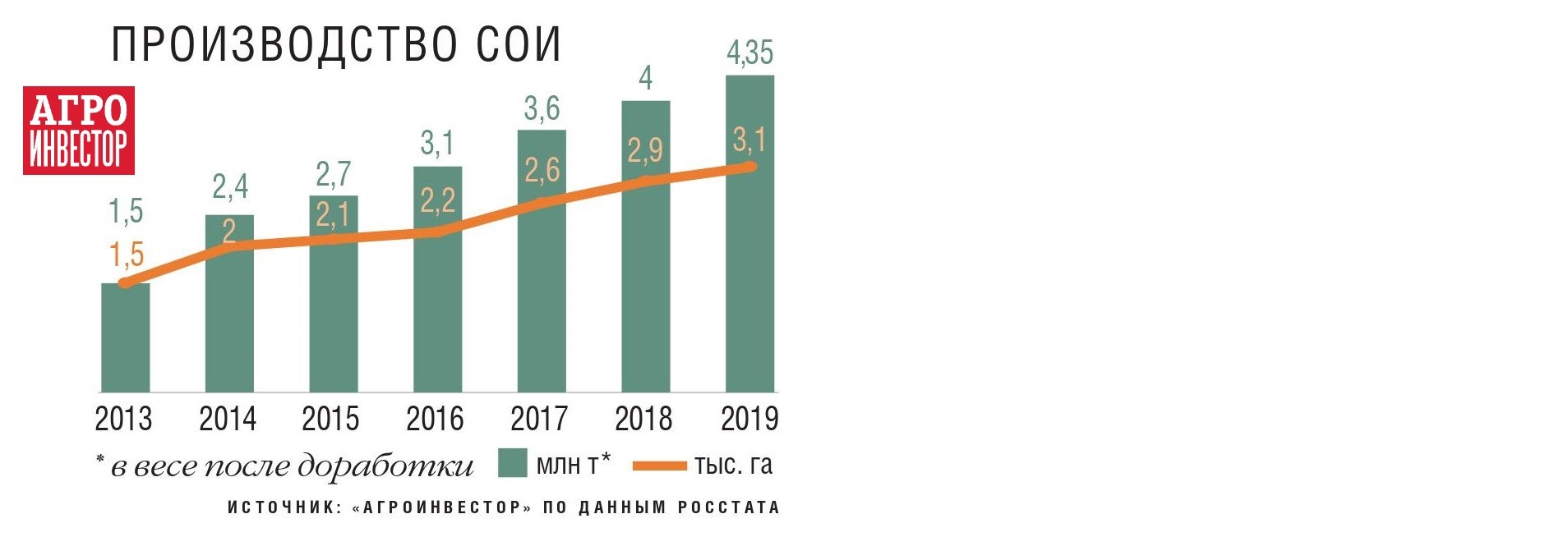

Перспективы другой масличной агрокультуры — сои — пока выглядят несколько хуже, чем рапса. Ее посевы сократились с 3,04 млн га в 2019-м до 2,87 млн га в этом году. «В меньшей степени площади уменьшились в ЦФО, в большей — на Юге и в Сибири, — рассказывает Семикин. — Аграрии южных регионов отдали предпочтение озимому рапсу и подсолнечнику, а в СФО прошлый сезон для сои был не очень удачным — многие перерабатывающие заводы не работали, поэтому некоторые аграрии снизили ее производство». Существенное сокращение посевов отмечено и на Дальнем Востоке. В 2019 году из-за обильных осадков аграрии там потеряли до 25% полей и в 2020-м уже были осторожнее. Впрочем, погода в этом году в ДФО более благоприятная, и урожай сои в округе вырастет. В центральной полосе России сбор, наоборот, будет ниже, чем годом ранее. Сентябрьский прогноз ИКАР по общему производству сои составляет 4,15 млн т (в прошлом году — 4,36 млн т), однако в начале месяца Семикин не исключал, что к его концу оценка может быть повышена.

Владимир Петриченко тогда же ожидал урожая соевых бобов на уровне 4,28 млн т. Но в ближайшее время рассчитывал скорректировать прогноз вниз из-за плохих погодных условий на юге России. «В целом по сое ожидается снижение производства, но на сколько, пока трудно сказать точно, — был осторожен эксперт в сентябре. — Текущая урожайность в хозяйствах ниже прошлогодней, но это временно, показатели среднего сбора с гектара вырастут, как только Черноземье включится в уборку».

Учредитель компании «Соя» (Хабаровский край) Сергей Гоманюк ожидает сокращения урожая сои как в целом, так и в регионах ДФО. «В Еврейском АО хозяйства посеяли всего 30% от плана из-за ограничений по коронавирусу. В Хабаровском крае и Приморье есть вопросы по метеоусловиям: была холодная весна и дождливое лето, получилось, что сорной травы сейчас больше, чем сои», — разъясняет он. Из других сложностей сезона он отметил плохую работу гербицидов на сое.

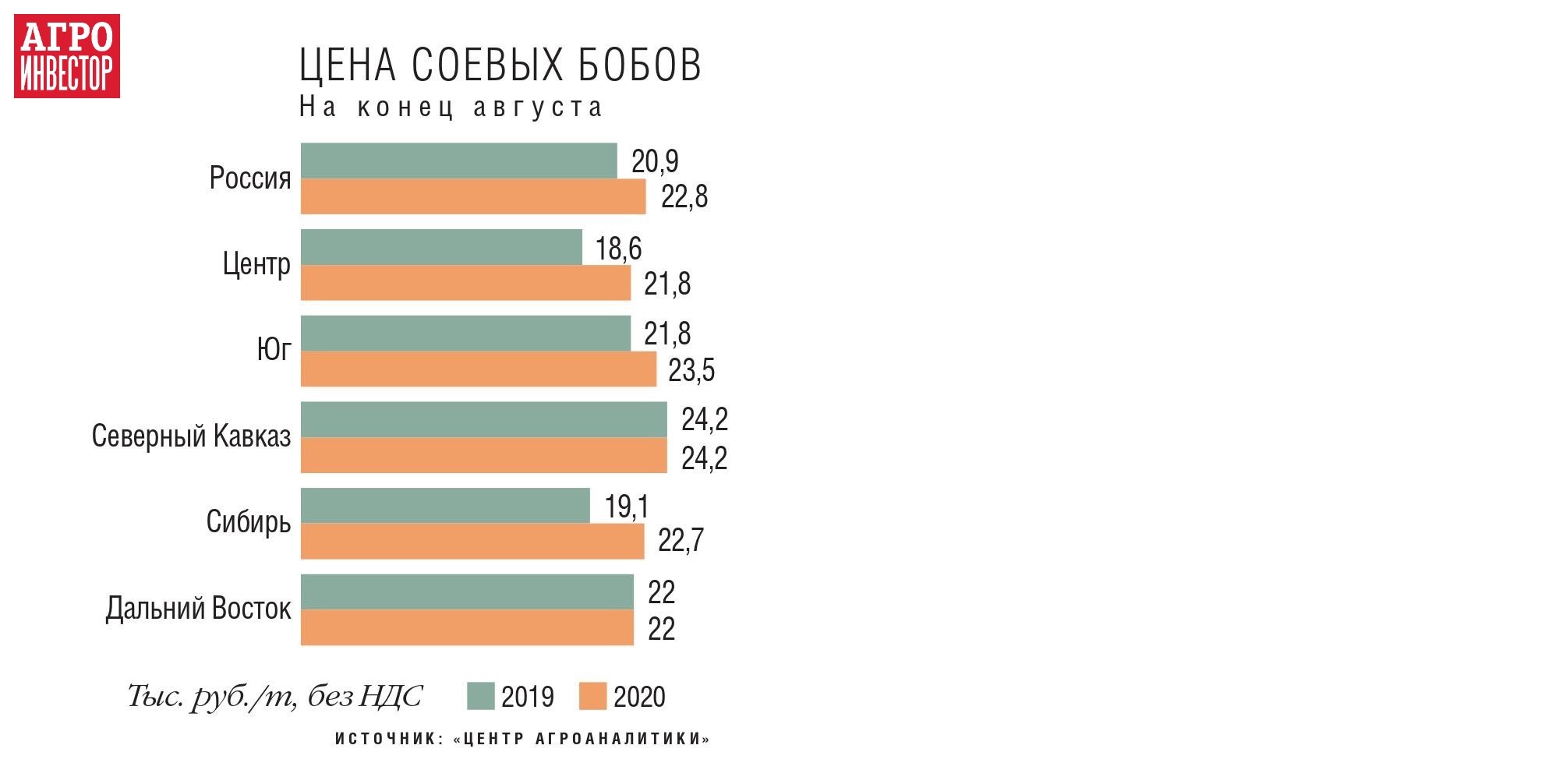

Об этой же проблеме говорил и Игорь Захаров. Обычно бывает достаточно одной обработки почвенным гербицидом, но в этом году он не сдержал сорняки на сое. Возможно, причина в погодных условиях, предполагает фермер. «Пришлось обрабатывать повторно другими препаратами, что привело к дополнительным расходам», — сообщает он. По его данным, закупочные цены у переработчиков в начале сентября составляли 28-31 тыс. руб./т. Такой уровень Захаров называет «достаточно высоким», соя останется маржинальной агрокультурой даже с учетом возросшей себестоимости, уверен он.

Затраты выше в этом году и у компании «Соя»: подорожали топливо, удобрения, СЗР. Оценить, насколько закупочные цены компенсируют рост себестоимости и каков уровень рентабельности, можно будет чуть позже, отмечает Гоманюк. Пока же он подтвердил, что цены формируются выше прошлогодних.

Гендиректор «Амурагроцентра» (выращивание и переработка сои) Александр Сарапкин тоже прогнозирует снижение валового сбора и объемов переработки в этом году. «Весна выдалась холодной, летом зарядили дожди, до сих пор неясно, какая будет влага, как будет проходить уборка», — говорил он в начале сентября. В прошлом году предприятие уже работало не на полную мощность, и такие же риски есть и в наступившем сезоне.

«Центр соя» также испытывает нехватку соевых бобов, в 2019/20 сельхозгоду перерабатывающие мощности были загружены только на 70%. «Мы производим из сои и масло, и жмых, а также (и прежде всего) брендированные высокобелковые кормовые добавки, — рассказывает Кабанов. — Хотели бы и могли производить больше, если бы хватало сырья». В новом сезоне он надеется на рост экспорта своей продукции. Этому способствует повышенный спрос со стороны Китая, ожидаемый неурожай рапса в Европе, нервозность на аграрных рынках, связанная с Covid-19, а также руководитель рассчитывает на регулирующую роль государства в вопросе экспорта масличного сырья.

Ценовую конъюнктуру на рынке сои, так же как и в ситуации с рапсом, помимо сокращения производства, будут поддерживать высокие мировые цены и дорогой доллар. «В Южной Америке сейчас очень низкие запасы сои из-за очень большого объема экспорта весной-летом в Китай, — знает Семикин. — В Бразилии тоже отмечается дефицит сырья, местным переработчикам не хватает объемов, цены на 20% выше прошлогодних, и ситуация будет оставаться острой до зимы». Все это приводит к тому, что и в России цены на старте сезона были высокими: на Юге — до 34-35 тыс. руб./т с НДС и доставкой на завод, в центральной части России — 31-33 тыс. руб./т. Эта тенденция может продлиться еще как минимум месяц, предполагал эксперт в начале сентября. Годом ранее соя стоила на уровне 23 тыс. руб./т с НДС. По мнению Владимира Петриченко, на масличный рынок Причерноморья влияет также перспектива сокращения производства сои на Украине.

Производство соевого масла в сезоне-2019/20 ИКАР оценивает на уровне 790 тыс. т. В 2020/21 сельхозгоду его выпуск может вырасти до 840 тыс. за счет сокращения экспорта бобов. Между тем конкуренция за сырье продолжит обостряться. В этом году о планах по переработке сои заявила компания «Орелмасло», увеличились мощности на площадках «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева в Краснодарском крае, а в конце сезона в Курской области планируется запуск маслозавода ГК «Содружество».

Объем экспорта соевого масла в текущем сельхозгоду может достигнуть 680 тыс. т. По словам Семикина, сентябрьский уровень мировых цен на соевое масло был также высоким — +10% к прошлогоднему показателю. Основным индикатором на рынке является аргентинское масло, которое подорожало. «Коррекции цен мы не видим, так как альтернативные рынки — рапс, подсолнечник, пальмовое масло — тоже котируются высоко, кроме того, в Южной Америке не лучшие погодные условия (засуха) и дефицит на внутреннем рынке сои. Думаю, в разрезе одного-двух месяцев факторов для снижения цен на мировом рынке нет», — заключает эксперт.

Переработчики страдают от недозагрузки мощностей

Сергей Бахонкин, исполнительный директор ГК «Благо»

С дефицитом рапса мы столкнулись в прошлом сезоне, так как его площади в Сибири, где мы планировали основную закупку сырья, сократились. И хотя загрузка всех наших предприятий в завершившемся сельхозгоду была лучше, чем в предыдущем, она тем не менее составила 77% при плане в 95%. А, например, Омский МЭЗ был загружен и вовсе лишь на 46%, что не позволило производству быть рентабельным. Помимо снижения посевных площадей рапса, мы столкнулись и с тем, что сельхозпроизводители неактивно продавали сырье в начале сезона, ожидая лучшую цену. Поэтому сезон-2019/20 был для нас не самым удачным. Мы так и не смогли в полной мере реализовать наши планы по переработке рапса. И, по всей видимости, эти факторы будут с нами и в наступившем сельхозгоду.

Источник: https://www.agroinvestor.ru/